배고픈 건 참아도 배아픈 건 못참겠다.

내가 잘되는 건 기쁘지만 남이 잘되는 꼴은 못보겠다.

"게임은 2인 1조로 이루어지지만 당신과 상대방은 서로가 누구인지 알지 못합니다. 게임 규칙은 간단합니다. 제가 주는 10만 원을 두 분이서 나눠 가지면 되는데 상대방이 당신에게 돈을 몇 대 몇으로 나누자고 제안할 것입니다. 상대방의 제안에 대해 당신은 받아들일 것인지 거절할 것인지를 결정하면 됩니다. 만약 당신이 상대방의 제안을 받아들이면 당신은 상대방이 제안한 돈을 받을 수 있지만, 거절하면 당신과 상대방 모두 한 푼도 가질 수 없습니다. 기회는 한 번뿐이고 한 번 제안한 이후에는 협상은 없습니다."

1982년 독일 경제학자 베르너 귀스(Werner Güth)가 생각해낸 '최후통첩 게임(ultimatum game)'이다. 두 사람이 5대 5로 나누면 이 게임은 싱겁게 끝나겠지만, 그렇게 해서야 어디 게임의 묘미가 살겠는가. 게임이 시작되자 상대방은 당신에게 8대 2, 즉 자신이 8만 원, 당신이 2만 원을 가지라고 제안한다. 2만 원이라도 받을 것인가, 아니면 아예 안 받겠다고 할 것인가? 그간 이 실험에 응한 사람들 가운데 자신의 몫이 3만 원 이하일 경우 대부분의 사람들이 안 받겠다는 결정을 내렸다.

이 실험 결과는 이론 경제학자들이 가정하고 있는 '경제적 인간(Homo economicus)'의 개념으론 설명할 수 없는 것이다. 한 푼도 못 받는 것보다는 2만 원이라도 받는 것이 이익이기 때문이다. 이런 뜻밖의 결과 때문에 최후통첩 게임은 인간의 비합리적 행동에 관한 이론 가운데 '죄수의 딜레마'에 필적할 정도로 높은 인기를 누렸다. 최후통첩 게임은 특히 가격 설정과 비슷하고(돈을 나누는 사람을 '판매자', 응답자를 잠재적인 '구매자'), 협상 분석의 뼈대가 되는 모델로도 이해할 수 있기 때문에 경제학자들이 깊은 관심을 기울여 왔다.

프린스턴대학의 뇌·정신·행동연구센터의 책임자인 조너선 코헨(Jonathan Cohen)은 최후통첩 게임을 하는 피실험자들의 뇌를 촬영함으로써 '신경경제학(neuroeconomics)'이라는 분야를 개척했다. 인간은 불공정한 상황에 직면하면, 대뇌 안쪽에 있는 뇌섬(insula)이 강한 분노 반응을 만들어내고 그 순간 경제적 이익을 기꺼이 포기하면서까지 불공정에 맞선 행동을 하는 것으로 밝혀졌다. 코헨은 이 게임에서 나눌 돈의 액수를 10달러로 제시했는데, 실험 결과에 대해 다음과 같이 말한다.

"만약 한 남자가 1달러를 제안한다면 상대의 반응은 '웃기고 있네' 정도가 될 가능성이 높아요. 하지만 일반 경제이론에 따르면 그것은 비합리적 반응이에요. 왜냐하면 그가 제안을 거부하면 아무것도 가질 수 없고 1달러는 없는 것보다 낫기 때문이지요. 이런 결과는 경제학자들을 더 골치 아프게 만들기도 합니다. 왜냐하면 그들의 이론은 사람들이 언제나 보상을 극대화하기 위해 노력할 것이라고 가정하니까요. 사실 불공평한 제안을 수락하느니 차라리 한 달 월급 정도의 금액은 포기하겠다는 사람들도 가끔 있어요."

파렴치한 제안자가 나보다 많은 것을 얻도록 놓아두느니, 차라리 양쪽이 다 망하는 쪽을 택하겠다는 의사결정은 어리석은 것인가? 미국 행동경제학자 케이윳 첸(Kay-Yut Chen)은 『머니랩(Money Lab)』(2010)에서 이렇게 말한다. "이것이 어리석은 선택이 되는 것은 당신의 목표가 물질적인 이익에 한정된 경우뿐이다. 대부분의 사람들과 마찬가지로 당신 역시 잘못된 것을 바로잡고 싶어 한다. 이 경우 불공정한 제안을 거절함으로써, 즉 불공정한 상대에게 복수를 하기 위해서 작은 대가를 치르는 것이다. 이것은 합리성의 문제가 아니라 '감정'의 문제다. 고의로 푼돈을 제시한 데 대한 분노, 그리고 그에 상응하는 앙갚음을 했다는 만족감의 문제인 것이다."

그렇다. 우리 인간이 빵만으로 사는 건 아니다. 한국인들은 "배고픈 건 참아도, 배 아픈 건 못 참는다"는 삶의 철학으로 생존경쟁에 임하고 있다는 말이 있다. 한국인이 그 점에서 유별나긴 하지만, 한국인만 그런 건 아니다. 우리는 다른 사람이 피땀 흘려 일해서 거둔 성공을 배 아파하진 않는다. 부동산 가격이 폭등해서 큰 불로소득을 얻었다거나 할 때에 배가 아프다. '배 아픈 것'을 좀 점잖게 말하자면, '정의감'이나 '공정의식'이다. 자신이 손해를 좀 보더라도 정의에 반하거나 불공정한 것은 못 견뎌한다는 말이다.

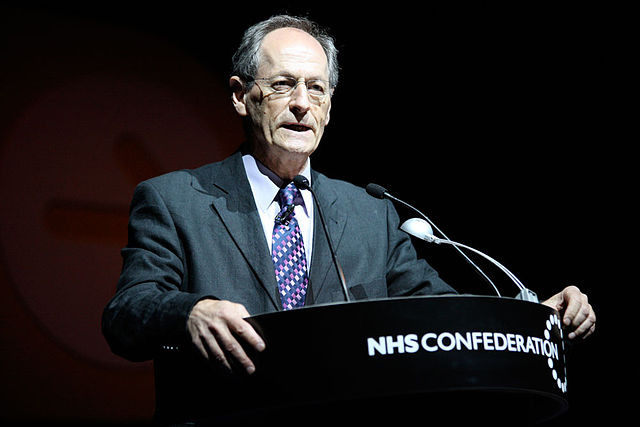

영국 보건학자 마이클 마멋(Michael Marmot, 1945 ~ )은 최후통첩 게임의 의미를 상대적인 지위가 건강과 행복에 중요하다는 걸 말해주는 걸로 받아들인다. 그 게임은 불공평의 규모가 중요하다는 것을 보여주었다는 것이다.

최후통첩 게임에서 돈의 크기가 크다면 어떨까? 호주 경제학자 리사 캐머런(Lisa Cameron)은 인도네시아에서 3개월치 월급인 20만 루피아를 나눠가지는 실험을 해보았다. 그랬더니 5만 루피아, 즉 25퍼센트 이하로 제안했을 경우에는 응답자의 대부분이 거절했다. 그들 중 일부는 30퍼센트를 준다고 했을 때도 거절했다. 5만 루피아면 보름 이상 월급에 해당하는 액수였지만 '이익'보다는 '공정심', '복수심', 또는 '분노'에 압도된 것이다.

그렇다면 사람들은 언제 제안이 불공정하다고 느끼더라도 받아들이려 할까? 제안자가 나보다 뛰어난 능력을 갖고 있다고 판단하는 경우, 제안에 대해 여러 명이 경쟁하는 경우, 이해관계가 전혀 없는 컴퓨터를 통해 제안되는 경우 등 세 가지 경우라고 한다.

최후통첩 게임을 한 판으로 제한할 때는 낮은 금액을 제시받은 상대가 화를 내는 것으로 끝나는 경우가 많지만, 여러 판을 한다면 두 사람은 만족스러운 거래를 할 수 있다. 어떤 거래에서 어떤 선택을 하든 '배고픈 건 참아도, 배 아픈 건 못 참는' 기질을 고수한다는 건 생각하기에 따라선 장한 일일 수도 있지만 우리가 인간이라는 사실을 확인해주는 것은 아닐까?-출처 : <다음백과>

'메디치경영 > 심리학-철학' 카테고리의 다른 글

| 자살공화국 대한민국 2017년 현주소 (0) | 2017.09.07 |

|---|---|

| 최강 스트레스 해소법-분노방 (0) | 2014.06.27 |

| 인간의 성격유형-머리형·가슴형·장형 (0) | 2014.06.09 |

| 인간의 성격 유형-히포크라테스의 기질론 (0) | 2011.12.09 |